上半年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下锚定目标任务,加速补齐短板,经济运行平稳。“四上”单位数量稳定增长,行业覆盖面持续扩大,呈现综合发展态势。

一、“四上”单位基本情况

(一)单位总量稳定增长

上半年,全市“四上”单位总数达1333户,比去年同期增加121户,同比增长10%。

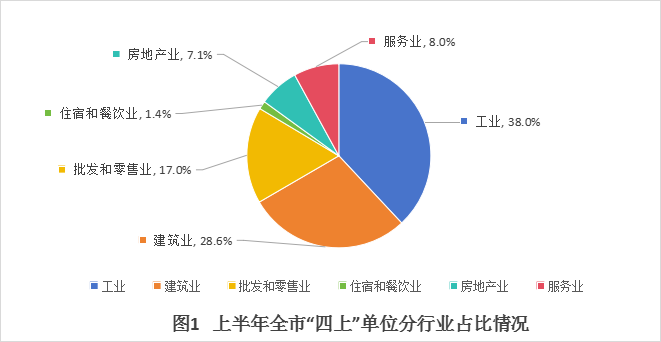

分行业看,规模以上工业企业507户,占比38.0%;建筑业381户,占比28.6%;限额以上批发和零售业226户,占比17.0%;住宿和餐饮业19户,占比1.4%;房地产业94户,占比7.1%;规上以上服务业106户,占比8.0%。工业企业在全市“四上”单位中占据重要地位。(见图1)

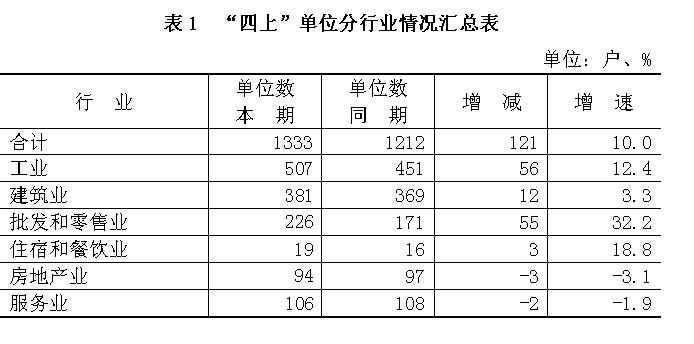

从增长速度看,增长最快的是批发和零售业,增长32.2%;其它依次为住宿餐饮业、工业、建筑业,分别增长18.8%、12.4%和3.3%。房地产业和服务业企业分别比去年减少3户和2户,下降3.1和1.9%。(见表1)

(二)行业的覆盖范围持续扩大,呈现综合发展态势

上半年,纳入“四上”单位的15个国民经济行业门类中,涉及80个大类行业中的57个,400个中类行业中的155个,1209个小类行业中的240个,与2024年相比,增加6个中类行业,9个小类行业,行业小类覆盖面扩大,产业链不断延伸,经济体系更健全。

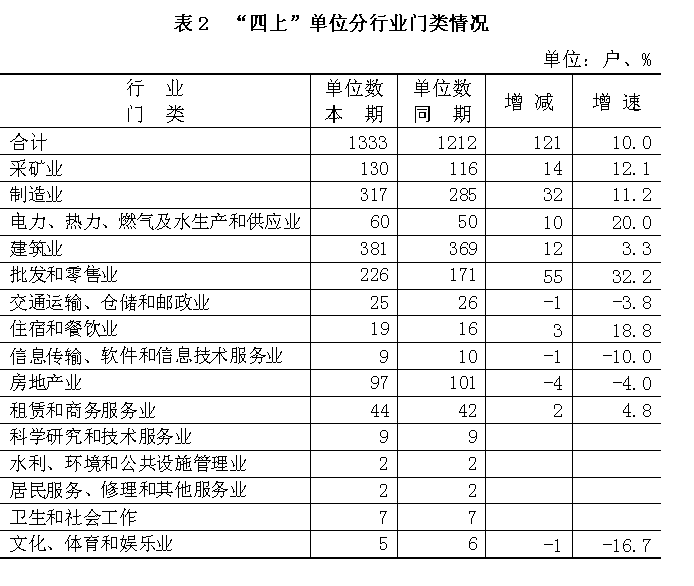

在“四上”单位15个门类中,呈现出“7增4平4降”的分化态势。其中批发和零售业和制造业表现突出,分别增加55户和32户,成为增长主力。(见表 2)

(三)私营经济快速发展,外商投资企业单位略有增长耗强度降幅略有扩大

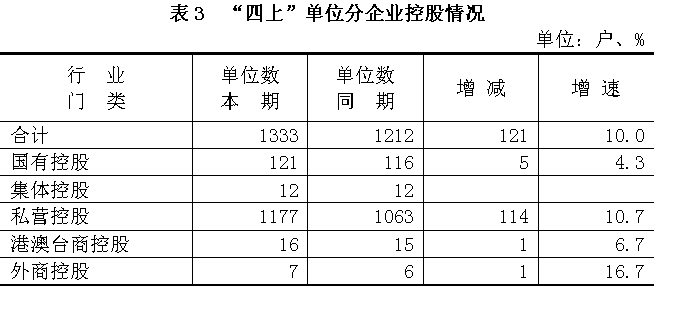

从企业控股情况看,私营控股企业表现尤为突出,单位数从去年的1063户增至1177户,净增114户,增速达10.7%。这一增速不仅高于“四上”单位整体增速0.7 个百分点,而且其占全部净增单位数的94%,成为推动“四上”单位数量增长的核心引擎。外商控股企业单位数从同期的6户增至7户,净增1户,增速16.7%。尽管增速相对较高,但受基数偏小影响,单位数仅实现小幅增长。港澳台商控股企业同步保持增长态势,单位数增加1户,增速6.7%,整体发展节奏平稳。国有控股企业单位数达121户,比同期增加5户,增速4.3%,延续了稳健增长态势,体现了国有经济的基础性支撑作用。集体控股企业单位数与同期持平。(见表3)

二、需关注的问题

(一)四上单位地域间差异明显

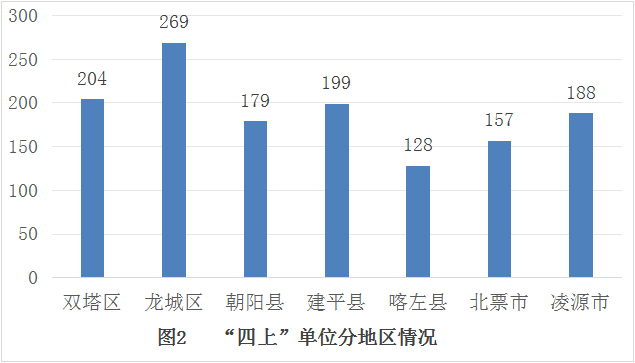

上半年,“四上”单位数分布呈现出较为明显的地域差异。其中,龙城区以269户位居首位;双塔区204户、建平县199户、凌源市188户紧随其后,数量相对较多;朝阳县179户、北票市157户处于中间水平;喀左县以128户位列末位。“四上”单位数量最多的龙城区与最少的喀左县相差141户。(见图2)

注:分地区数据不含市直企业

(二)大中型企业少,企业经营规模普遍偏小

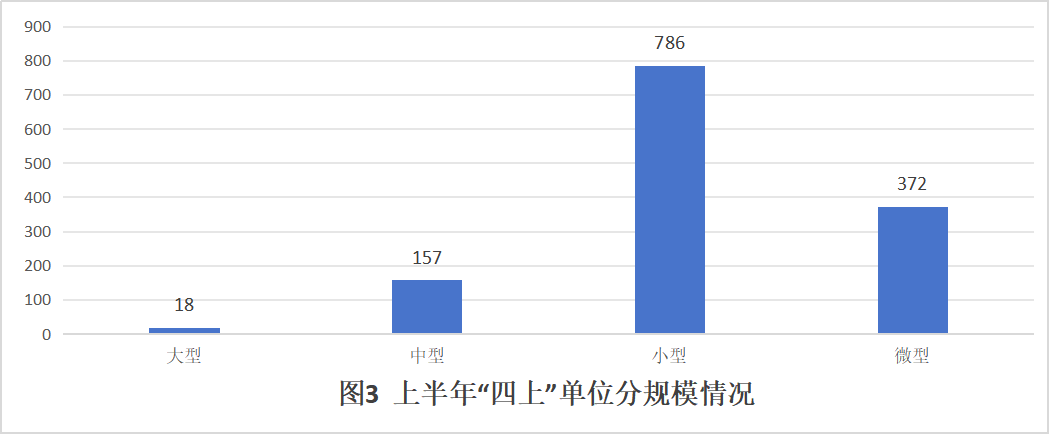

从企业规模看,大型企业仅18户,占比1.4%;中型企业157 户,占比11.8%;两者合计占比仅13.2%,在总量中占比偏低。与之相对,小型企业达786户(占比59%)、微型企业372户(占比27.9%),小微企业合计占比高达86.9%。“四上”单位规模结构以小微为主,规模偏小,抗风险能力较弱。在市场波动或经济下行压力增大时,这些企业容易受到冲击,影响持续稳定发展。(见图3)

(三)新开业(投产)“四上”单位数量下滑

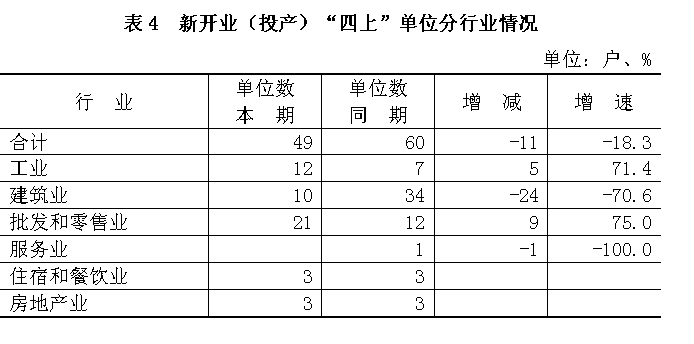

上半年,新开业(投产)“四上”单位49户,比去年同期减少11户,同比下降18.3%。分行业看:工业12户,建筑业10户,批发和零售业21户,住宿和餐饮业3户,房地产业3户,服务业1户。

建筑业同比减少24户(下降70.6%),是新开业(投产)“四上”单位数下滑的主要原因;工业、批发和零售业分别增长5户、9户,增速超70%;服务业减少1户;住宿和餐饮业、房地产业与去年同期持平。(见表4)

三、对策与建议

(一)各地要加大项目建设力度,培育新的发展动能。围绕特色产业发展方向,加大招商引资精准度,重点引进优质企业和潜力项目,推动招商项目快落地、早投产。通过持续培育,形成一批具有地域特色、竞争力强的骨干企业,助力更多企业成长为“四上”企业库的中坚力量,为县域经济均衡高质量发展注入持久动力。

(二)培育壮大企业规模。一是针对小型、微型企业,筛选一批成长性好、技术含量高的企业,通过一对一政策指导、产业链对接等方式,推动其向中型企业升级;对现有中型企业,支持其通过技术改造、兼并重组扩大规模,向大型企业迈进。二是强化大中型企业龙头作用。鼓励现有大型企业围绕产业链上下游开展合作,通过技术输出、配套协作等方式,带动中小微企业融入产业生态,形成“大带小、小促大”的良性循环。

(三)多措并举推动“四上”单位增长。一是深挖潜力扩增量。相关部门需提前谋划 “四上” 企业培育工作,对辖区内企业开展全面摸底排查,精准筛选出主营业务突出、竞争力较强的潜力企业纳入重点监测名单;同时,支持具备一定规模和实力的个体工商户转型升级为企业,引导年主营业务收入接近达标线、发展前景好的企业加快“入规入统”步伐,通过多渠道拓展,持续扩大“四上”企业新增来源。二是增添活力稳主体。强化政企联动机制,充分发挥行业主管部门优势,动态掌握企业发展态势,主动对接并指导企业破解经营中的实际困难,及时落实纾困措施。通过精准服务推动企业稳产增产,实现服务效率与帮扶效果“双提升”,为新成立达额单位的持续增长筑牢主体根基。