喀左县兴隆庄镇“鱼菜共生”项目。

喀左县官大海管理区工人操控联合收割机收割高粱。 郑宝鹏 摄

喀左县水泉镇二道门村冷棚产业园内,工人正在采摘辣椒。 刘杰 摄

十月的喀喇沁左翼蒙古族自治县粮丰农忙,广袤田野硕果累累,处处洋溢着“沉甸甸”的丰收喜悦。

今年以来,喀左县深入学习运用“千万工程”经验,不断深挖地域特点,抢抓机遇乘势而上,依托主导产业和重点产品,扎实推进农业产业化,着力培育壮大龙头企业,全力建设食品工业大县。加快设施农业建设,引导农户规模化、科学化种植,打造绿色农产品优质供应地。优化完善农村人居环境治理体系,逐步健全网格化日常管护机制,统筹抓好农村人居环境整治工作,持续提升群众获得感、幸福感。

筑牢根基

产业化之路越走越宽

10月27日,记者在喀左县官大海管理区看到,工人们将收获的高粱打包入袋,整齐地摆放在货仓里,等待运往客户手中。

“这里种植的高粱品种是‘峰红粱99’,具有产量高、耐蒸煮等特点,是酿造高品质白酒的理想原料。我们与湖北宜昌稻花香酒业集团签订了原粮供应协议,采取‘订单农业’模式,在满足酒企原料要求的同时,还带来可观的经济收益。”喀左县官大海管理区相关负责人说。

作为传统的农业大县,喀左县耕地面积广阔,种植业发展基础好,是辽西地区城乡“粮袋子”“菜篮子”的重要生产地。全县现有耕地面积101万亩,种植业播种面积95万亩,其中,粮食作物播种面积达83.35万亩。

近年来,喀左县充分发挥区位优势,大力开展粮食安全生产,并将其作为保障民生和农业可持续发展的关键举措。为保障全县粮食安全生产工作有序开展,喀左县积极推动高标准农田建设,全面推广玉米单产提升工程和玉米绿色高效栽培技术,粮食安全生产实现了稳步增产和高质量发展。

与此同时,喀左县持续抓好“菜篮子”保障工作,加大种植业结构调整力度,高标准发展设施蔬菜产业。面向种植户开展新品种新技术推广应用工作,并强化农产品质量安全和品牌建设,引导涉农企业及合作社生产绿色有机蔬菜,全面提升设施蔬菜农业发展水平。全县蔬菜年产量达42.13万吨,可实现产值15.56亿元,成为辽西地区重要的“菜篮子”生产供应基地。

喀左县积极发展现代化畜牧业,新建辽育白牛核心保种场2处,生猪繁育基地3处,畜禽良种覆盖率达到98%。同时,完善县乡两级改良站点布局,实现规模场良种全覆盖,规模养殖比达85%。

“在做好粮食和重要农产品生产的基础上,我们将农产品加工集聚区建设作为推进乡村产业振兴的重要抓手,持续发展农业特色业态、推进农业产业化发展,进一步提升农业产业化发展水平。”喀左县农业农村局局长浦晓军说。

喀左县充分结合自身实际,积极推动肉牛、肉鸡、蛋鸡、设施蔬菜、优质土特产五大产业健康发展,不断延伸农业产业链。同时,采取有效措施帮扶县域优质中小企业有序发展,培育壮大凌河牧鸭、塔城陈醋等一批本土企业,促进主导产业不断做大做强。

截至目前,喀左县已培育农业产业化龙头企业120家,其中,省级7家、市级28家,出口企业2家,带动全县6万多农户从事养殖、种植产业。全县绿色食品基地认证面积达到10万亩,有机食品基地1.2万亩。

科技赋能

产业发展后劲十足

10月27日,在喀左县粮油作物提质固氮耦合技术——ARC微生物菌剂项目现场,喀左县农业农村局专家邢贺斌、白黎明系统指导现场工作人员,完成了项目现阶段工作。

由邢贺斌、白黎明牵头的粮油作物提质固氮耦合技术——ARC微生物菌剂项目专家团队,采用“本土专家+域外专家”合作模式,依托中国农业科学院油料作物研究所生物耦合技术,建设ARC微生物菌剂技术的落地应用与粮油作物提质固氮耦合技术体系,重点解决重茬种植的关键瓶颈问题,并配套推广相应的田间管理技术,缓解重茬病害和低产问题。

这仅仅是喀左县推动科技赋能农业产业发展的一个缩影。近年来,喀左县发挥自身优势,认真组织好“千名专家进园区”、设施农业技术服务等活动,通过创新发展“鱼菜共生”、全量原位序时还田循环利用技术等一系列农业新技术、新模式,推动科技赋能农业产业发展,激活全县农业产业发展新引擎。

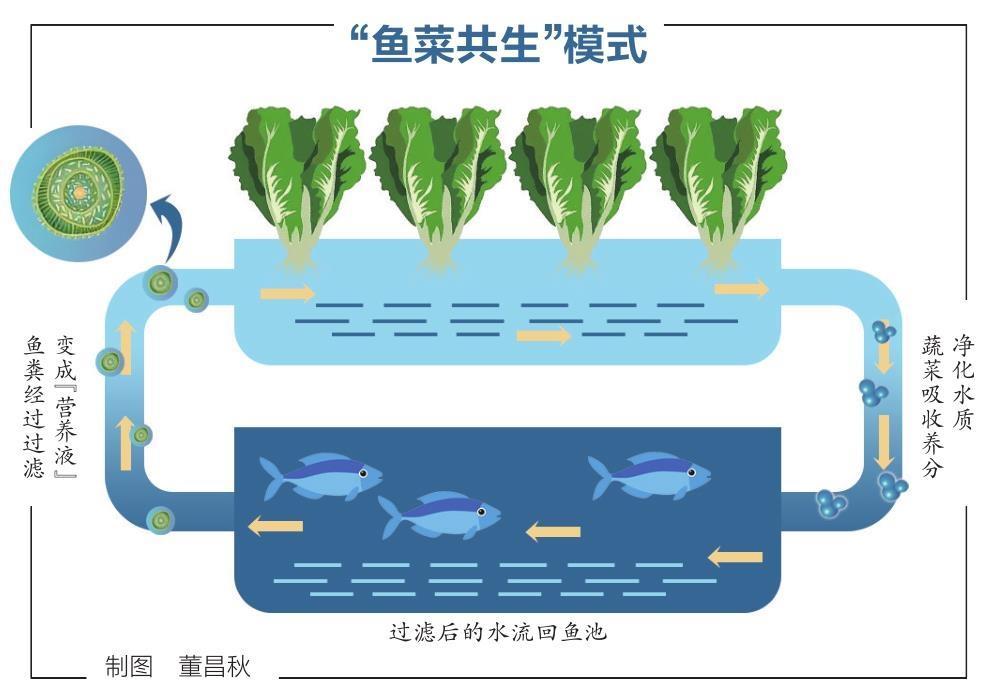

面对农业生态循环生产新趋势,喀左县创新推出“鱼菜共生”模式。该模式通过技术手段将养鱼的水过滤,变成自带有机肥的“营养液”供给蔬菜,种菜的水经过养分吸收后,又变成适合养鱼的水,从现实角度解决了传统设施农业发展瓶颈,为发展特色种植、养殖一体的高效农业提供了新答案。

“我们采用了人工智能算法控制运转鱼菜共生系统,将水产养殖和蔬菜种植有机结合,相较于传统技术节约水资源90%、土地资源80%、人力资源70%。365天不间断生产,实现了养殖、种植双赢,每吨水最多可养殖鱼50公斤,每平方米种植蔬菜产量50公斤,鱼类对比传统养殖业产能提高10倍,蔬菜对比传统种植业产能提高5倍,实现了资源的最大化利用。”喀左县鱼菜共生科技示范园相关负责人说。

截至目前,喀左县共建设鱼菜共生设施基地405亩,已建成规模化、标准化鱼菜共生智慧工厂、完全零尾水排放养殖海水鱼类的鱼菜共生基地,可做到全天候不间断生产,以高端前沿的设施农业带动县域农业产业发展,实现了“鱼帮菜、菜帮鱼”的循环发展。

与此同时,喀左县还在秸秆还田全利用方面作出了积极探索。在设施蔬菜生产过程中,每到蔬菜倒茬季节,农户将蔬菜秸秆扔到棚外堆积如山,废弃秸秆残留的病虫害四处蔓延,棚区周边道路、沟渠脏乱差和污染环境现象屡见不鲜。

为解决和处理设施大棚蔬菜秸秆堆积、污染环境等问题,喀左县创新推出设施蔬菜秸秆全量原位序时还田循环利用技术模式。该技术模式从蔬菜秸秆直立高温杀菌、蔬菜整株秸秆原位沟埋做畦、蔬菜枝叶原位序时还田发酵、蔬菜栽培免耕4个方面进行创新,不仅可以在设施农业生产过程中起到实现改良土壤、保水保肥,增加棚内二氧化碳浓度,提高蔬菜产量,解决连作障碍,改善菌群数量等作用,还可以避免废弃秸秆残留的病虫害蔓延、污水横流等问题,实现生态效益和经济效益双丰收。

据了解,运用设施蔬菜秸秆全量原位序时还田循环利用技术模式的设施大棚,土壤pH值与大田土壤基本相同,有效实现土壤改良、二氧化碳浓度增加、菌群数量改善,进一步提升了蔬菜产量、增加了农民收入。

改善环境

打造和美宜居乡村

白墙黛瓦错落有致,乡间小路干净整洁,农家小院欢声笑语……10月27日,记者走进朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县尤杖子乡尤杖子村,健身广场上传来琅琅书声,伴着袅袅炊烟,构成了一幅生机盎然的美丽乡村画卷。

“现在村里的道路都硬化了,出行更方便了,环境也越来越好了,大家都自觉维护环境卫生。”尤杖子村驻村“第一书记”范树远说。

近年来,喀左县高度重视农村人居环境整治工作,围绕“建设宜居宜业和美乡村”目标,持续开展日常化、精细化、常态化农村生活垃圾专项治理和农村环境净化整治专项行动。

喀左县突出主要公路干线、村庄及周边垃圾清理处置等方面,推进道路两侧环境提升。充分利用微信群、农村大喇叭等载体,广泛发动群众,使其成为农村人居环境整治提升的参与者、建设者、受益者,让农村更有活力,村民更有奔头。组建137支志愿服务队伍,配备保洁员2219名,增设公益岗位1593个,打造覆盖全县的长效管护机制。

在推进农村人居环境整治工作过程中,喀左县积极实施“道德银行+”行动,重点围绕“门前三包”、生活垃圾治理、牲畜粪便处置、村容村貌提升等内容开展积分制兑换活动。在“道德银行”的引领下,农民群众思想观念加快转变,自觉改变不良生活习惯,提高维护村容村貌的积极性、主动性,不断增强卫生健康和环保意识,营造出“户户爱环境、家家讲卫生、人人求进步”的浓厚氛围。